古今Xi

钟芳县荆坪古村的农家。

潘生生是钟芳县中方镇荆坪村委会党支部书记兼主任。有机会把他放在京平村的前世,是一种难得的精神享受。

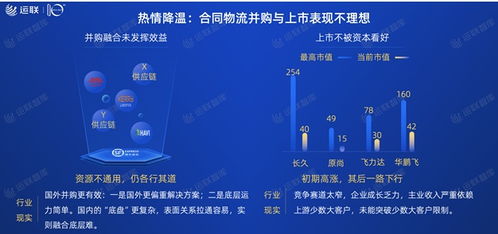

“你知道杨和潘是怎么结怨的吗?其实这是一种误解,一种历史的误解,是宋代宫廷政治斗争的产物。”潘上去说:“古时候形容男人漂亮,相貌比潘安的宋玉好。其中,潘安公就是我们的祖先。他真的是一个英俊的男人,他是如此美丽。”他说,很长一段时间,井坪村只是乌水河边的一个普通小村庄,一直默默无闻。村民日出而作,日落而息,这种农场的耕作都得自己劳动,自己生活。即使是当时的怀化市民,也普遍不知道有这么美的风水宝地,身边躺着风景名胜。在节假日,他们一般不想带着孩子去拜访已婚人士。2013年5月,荆坪村古建筑群被国务院公布为全国重点文物保护单位,舞水河右岸顿时生机勃勃,风光无限。叠加在3A级旅游景区名单上,京平村仿佛一夜成名,人气骤然飙升。每到一个路口,都会有大量市内外的朋友蜂拥到这里打卡参观。在名声逐渐打响后,景平村作为一个新崛起的旅游景点,开始受到当地政府和相关部门的高度重视。钟芳县已计划在2022年至2023年期间做好该村相关基础设施的重建工作,然后尝试将其升级为4A级旅游景点。

在官方授予高等级旅游景点后,井坪村顺势而为,做起了“文物搭台经济戏”的生意。在严格保护相关古建筑等文物的前提下,村里建起了农家乐,县里动员村民下大力气。10多家农家乐拔地而起,每家都得到了5000元的补贴,其中有三四家生意不错。疫情发生前,每家年收入几十万元。近年来,主要得益于国家发展的大趋势,叠加中国县城的规划建设后劲,征地拆迁安置,饭店民宿的专项经营,井坪村的村民已经沉迷于“在家赚钱”。已经直接或间接带动了两三百人就业创业。作为省级无公害蔬菜生产基地,井坪村计划建设1000亩蔬菜基地,实际已开发600亩。村民有生产“菜篮子”的传统。当地的小葱、香菜等蔬菜一直受到佳惠超市和广大蔬菜专业经销商的青睐。后者常年主动从家里购买,有助于开发旅游资源和传统文化,为人气做出了贡献。景平生产的蔬菜销往世界各地。全村756户2056人。除了100多人在外打工,其余的都在家里自己找路,都或多或少与“菜篮子”有“关系”。其中,大型蔬菜经营户约有二三十家,平均年收入在5-15万元左右。

对于很多村民来说,最容易“赚钱”的其实是文化传播业。2017年前后的10年间,有不少摄制组进驻过京平村,大量影视剧,如《湘西风云》、《任》、《我们面朝太阳的队伍》、《新敌营十八年》、《毛泽东》、《公正少男少女》、《天下无毒品》等都曾在此拍摄,就连最近热播的电视剧《一代行商》也未能幸免。因此,村里有机会提供大量群众演员,每人每天获得50元劳务费的收入。客观上,此举进一步擦亮了井坪村优质文化旅游的品牌形象,做了一个在困境中也能受到追捧的优秀广告。

景村村口有一家周继生面店,面积约200平方米。这家店是店主毛在装修完自己的房子后开的。58岁的毛是当地人,拥有3英亩的粮食田。供应他家三代六口人的食物不成问题。“花钱就得想办法挣钱。”2006年开了这家店以后,每年都有三四万的收入。疫情对业务有影响,但保障费用不成问题。“这都是村里搞旅游开发的福气”。

石头风云

顾江被称为袁州,有一个叫“袁州石雕”的宝藏。园洲石以枝江名山为原型,所以园洲石雕又叫名山石雕。2014年,国务院公布“袁州石雕”为国家级非物质文化遗产项目。园洲石雕始于宋代,盛于明清,距今已有八百多年的历史。到2012年,芷江县从事袁州石雕的手工作坊、艺术作坊、作坊、销售店等有数十家,直接和间接从业人员数百人。产品上百种,成为枝江一张靓丽的文化名片和独特的文化产品。

说到今天袁州石雕的盛况,就不能不提到工艺美术大师、雕刻大师胡。他的石雕作品《乌龙砚》、《大官听歌》等曾获省石雕工艺品大赛金奖。经他之手,“枝江袁州石雕”大大提高了枝江的知名度。近年来,袁州石雕从业人员一直在200人左右。青年工艺美术大师胡杨,是枝江新时代唤醒石头精神、丰富石头灵魂的第一人。他的石雕作品《荷叶刷洗》荣获联合国教科文组织颁发的“优秀手工艺品”徽章,他的《丰收》、《种子》、《凤凰牡丹》等石雕作品多次获得国家级、省级奖项。前几天,胡杨获得了全国五一劳动奖章。

胡在2003年成为一名教师。之后,他除了自己创业,精心传承袁州石雕文化,还带出了八高足。他目前创作的石雕都是茶几、砚台、屏风等中小型作品。疫情对他的创作和生意影响不大,原材料的供应是他很头疼的问题,这也是他目前没有创作大型石雕的根本原因。他解释说,创作所需的石材都在景区内。按照现行的相关规定,那里已经不允许随便开采石材了。他不得不利用石场古坑留下的旧料,也就是边角料,雕刻一些中小型作品。他正在雕刻的屏风价格已经到了三四万元,但他没有卖,怕卖了就找不到合适的材料重新雕刻了。

2018年8月,胡杨和妻子张小花在芷江县开办了袁州石雕工坊,整体搬迁到名山半山腰的石湾坪侗寨,开启了探索袁州石雕与乡村旅游融合发展之路。这个传承基地集大师工作室、RD工作室、园洲石雕展厅、多媒体教室、书画室、接待室、民宿于一体。经过几年的艰苦努力,已初见成效,不仅保护和传承了一项宝贵的非物质文化遗产,也为振兴农村经济走出了一条特色之路。目前“园洲石雕学习基地”已被列入枝江旅游线路推荐,后续经济等综合效益值得期待。

利用优势

非遗购物节为普通食物增添了文化味道。

4月29日至5月2日,怀化市第三届非遗购物节在溆浦县同溪河镇穿岩山村燕街举行。本届艺术节重点展示了荆州雕花蜜饯制作技艺等30个展示项目,侗族织锦技艺等5个非物质展示体验项目,陈河目连戏等6个非物质民俗表演项目。

侗族织锦遗产。

记者从市文化旅游体育局了解到,怀化拥有国家级非物质文化遗产保护项目16项、省级项目39项、市级项目172项,国家级、省级非物质文化遗产保护项目数量居全省第二;此外,还有中国历史文化名村6个、中国民族村16个、省级历史文化名城4个、省级历史文化名镇4个、省级历史文化名村22个、中国传统村落169个,位居全省第二。怀化借助这一丰富的特色资源,积极探索“怀化非物质遗产”模式,大力推进非物质遗产的创造性转化。通过打造非遗购物节,打造“非遗集市、非遗美食、非遗创造”等特色区域文化品牌。2020年、2021年连续举办两届“非遗集市购物节”。邀请本市及省内其他市州80余个特色非遗项目、200名传承人参展,吸引了10万人的关注和参与。特别是今年正月,现场打卡游客约2万人次,超过百万人次通过红网直播了雁行世界古村落之美和非遗文化之美的“云赏”。通过这些活动的举办,为广大非遗传承人和非遗作坊搭建了展示、交流、推广、转化的平台,有效促进了文旅融合,助力乡村振兴。侗族织锦技艺国家级代表性传承人苏采用“公司+合作社+基地+常驻人员+家庭工作室”的生产经营模式,吸纳和带动当地“织工”共同编织美好生活。后面一些织侗锦的最高年收入达到了3万多元,全村人均增收5000多元。

很美,很多彩,很好吃,很好玩。近年来,怀化通过对遗产基地的深入创意转化,形成了550多种类型的创意转化产品,带动8000多人就业,年人均增收9000多元。以创建国家A级景区为抓手,先后创建了通道黄渡侗文化景区、荆州地主庙村、陕北花瑶台等10余个3A以上景区,形成了“醉美瑶乡溆浦花瑶民宿游”等一批精品旅游线路,开辟了万佛山侗寨非物质遗产与民俗文化研学旅游等7个省级研学旅游基地。围绕非物质文化遗产的创造性转化,将非物质文化遗产融入旅游全产业链,进一步推动文化旅游的融合发展,还重点打造了大五粮歌会、湘黔桂苗族侗族芦笙节、古罗民族文化艺术节等20多个节庆文化品牌,组织近20个项目赴意大利等7个国家和地区开展文化交流。非遗精品民宿、非遗美食品牌、非遗表演的生命力无处不在。陈河目连戏、侗傩戏等50多个非遗项目常态化延伸到景区,展现了传统项目的新活力。

在怀化,传承“阳春白雪”之美,使其在山河一碗烟火中注入更多的物质内涵和精神元素,从未被人们高看一眼的文物资源也不算太稀有。据市文体局文物保护科副科长罗介绍,近年来,怀化文物保护利用工作亮点频现。通过实施文物保护工程,洪江古建群、安江农校纪念园、汕头东寨古建群等一批文物保护单位不仅扭转了书面旅游融合发展的新动力,也成为景区的重要组成部分和有力支撑。如洪江古建筑群在汛期完成了总局、烟草博物馆、利津局等建筑的修缮,成为古代商场中独特的打卡点;江农学校纪念园已完成改造和消防工程,建成水稻发源地纪念馆。因其独特的稻作文化,成为我市独一无二的科研基地。设计了4条优质红色旅游线路,以“转兵纪念地”、“枝江抗战胜利投降地”、“安江杂交水稻发源地”为代表的红色研学旅游产品成为新热点。

文化节中的会同高邑古村。

“阳春白雪”搭台,“夏日巴人”唱戏,结尾是唱、念、打,所以功夫很大。第六批全国重点文物保护单位会同县高邑村被列入第一批中国传统村落,中央财政不断加大对其整体保护利用工程的专项资金投入。改造前后,该村的游客数量翻了一番,从每年约15万人增加到约30万人,旅游业的大发展带动了当地农民收入的增加。旅游业发展起来后,很多村民回乡创业就业,积极开办民宿、饭店。村牛肉干、腊肉、红茶、荞麦饼等。正逐渐成为游客的最爱。全村旅游综合收入从2014年的400万元左右,增加到疫情前的1000多万元。

还有很长的路要走

记者多方了解到,如今借力文物和非遗保护利用,推动区域经济社会发展,已是“全国一盘棋”。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》,国家鼓励和支持充分发挥非物质文化遗产的特殊资源优势,在有效保护的基础上,合理利用非物质文化遗产代表性项目,开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和服务。专业人士在这份分析中指出,非物质文化遗产的保护和利用首先要保证文化遗产保护和传承的顺利进行,防止破坏性开发;在法律保护、定位分层、核心传承的基础上,在遗产经济学的基础上提炼出当代可以关注的文化遗产的物质文化要素。“遗产经济学”是联合国教科文组织在1999年历史遗产再利用会议上提出的。是指运用经济学的知识理论和方法,对物质文化遗产的经济价值进行评估,研究和探讨维护物质文化遗产的成本和潜在的经济效益,帮助政府制定合理的文化经济政策。

据了解,湖南正在大力推进省级非遗示范点建设。4月29日,湖南省非遗作坊、非遗村镇、非遗街区省级示范点建设推进会在溆浦召开。会议安排部署了湖南省级非遗示范点建设的各项工作,动员全省文旅系统积极参与非遗示范点建设,努力构建具有湖南特色的非遗保护传承体系。会议明确,湖南将按照“示范引领、分类实施、市州自建、全省推广、点对点布局、点对点联动、全面带动”的总体思路,依托各市州现有非遗作坊、非遗村镇、非遗街区资源,在全省范围内遴选建设20个省级非遗作坊示范点,带动就业、增加收入、助力乡村振兴。20个生存状态良好、保护利用合理、传统文化内涵丰富的省级非遗项目示范点,10个非遗业态高度集中、符合文化旅游融合发展方向、拉动文化旅游消费规模的省级非遗街区示范点,充分发挥典型示范和引领作用,推动湖南非遗作坊、非遗村镇、非遗街区高质量发展。这对于遗产资源丰富、亟待开发利用的怀化来说,无疑是一次争夺主流赛道、争创佳绩的难得机遇。

寻找古城。

另一方面,长期以来,到底应该重视文物的保护还是重视文物的开发利用,一直是一个有争议的问题。专家指出,两者不是对立的、非此即彼的关系,还是要注意文物保护和利用的同步推进。首先,文物是不可再生的文化资源,一切开发利用都要以保护为前提。其次,通过对文物的合理开发利用,可以保护文物,使文物在传播文化、服务社会、促进发展中保持“健康”状态,从而使其“活起来”。再次,积极探索文物保护利用的新路子,建立健全活化利用体系,使其在开发利用和促进地方经济社会发展中发挥应有的作用,在真正繁荣的同时弘扬传统文化。

市文体局副局长戴英群认为,在现实条件下,怀化除了不遗余力地做好非物质资源的保护性开发利用外,还应大力推进文物保护利用与旅游等关联度高的产业发展的有机结合。一方面,加强文物保护和利用,有利于优秀传统文化的不断发展,为文化旅游产业的多元化发展增添活力和动力;另一方面,通过激活更多处于“沉睡”状态的文物,使其与文化产业、旅游发展紧密结合,促进经济社会发展,让人们更多更好地分享文物保护利用成果。现实表明,怀化要激活更多“沉睡”的文物,使之成为区域经济社会发展的强大动力,还有很长的路要走。

免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报

举报